导读:

中药的“毒”是很多医家争论的话题,虽然我们通过自己的试药,以及临床多年的实践,已明白所谓的“毒”是怎么一回事,但仍有很多医家对此话题争论不休。“实践出真知”,我们觉得,对中医中药身体力行的体悟是我们敢于大胆使用“经方”剂量的关键。

“认识经方中的“毒”药”

我们都知道,近现代的科学发展给了西医西药无限的空间,自从西医进入中国,政策、课题多倾向于对西医的研究和发展,所以西医的管理不断完善,任何一个药物除了记录部分的治疗作用,后面还一大堆不良作用,让你不得不心甘情愿的“合理接受”。而对于中医,由于民国时期众多崇尚西方文化的军阀头目对中医的摧残,中医差点被灭,导致后来长时间官方在中医用药及用量上的探索停滞不前,以致于中医师临床用起药来受政策的限制左右为难。庆幸的事,近年来,国家和领导人对中医中药越来越重视,不断有更完善的法案来促进中医的发展,这无疑是给祖国医学一个更大的发展空间。

中药中的“毒”药是目前争论的话题,很多人认为有“毒”中药,服了会中毒,但却说不出所以然。那么,今天,我们就先来认识一下中药中所谓的“毒药”有哪些?

这首先得回到二千多年前医圣所著的《伤寒杂病论》,里面医圣为了治病,广泛使用附子、川乌、南星、半夏、细辛、吴茱萸、大黄等等,附子能提升人体的阳气,祛除体内的寒邪、打通人体不通的经络,川乌能够散寒,治疗因寒邪导致的关节病如风湿性关节炎、类风湿、腰椎间盘突出、颈椎病等,有非常好的疗效。南星能驱除经络中的顽痰,是治疗中风的良药,半夏而止咳化痰止呕,是经方中治疗大病重病的重要药物,大黄是治疗很多热性病甚至温疫传染病的良将,能够推陈致新,……等等,但上面都是古代药经里所谓的“毒药”,只是,这些药的“毒”和西药的“毒”却完全不是一回事。但是,现代很多人都误解了,都以为是同一回事了,以致时常产生误会,希望这个专题普及以后,大家的认识能更加深入,正如前面所讲了,有独到的认识,便成为与众不同,更加专业的“经粉”,以后交流就比较容易了。

“中药的“毒”究竟是怎么一回事?”

上面的学习让我们已经大致知道中医经方中常用的所谓的“毒药”有哪些了。对于西药,我们知道,很多西药是明确有毒副作用的,用老百姓的话就是有毒性的,例如肝毒性,肾毒性,神经毒性,这是很明确的,如某些人用了某一类消炎药听不见了,这是伤害神经了,有些病人用了肿瘤的化疗药后肝和肾均损伤了,有些人服了某些治疗痛风的药出现过敏反应了等等,此类都是西药药物的毒性。但中药的“毒性”与西药的毒副作用完全不同,完全不是同一个意思。

在古代,我们的祖先对药物的命名是按照对上中下品来分类的,其中上品无毒,药物功能滋补强壮,延年益寿,可以久服。换句话是就是寒热偏性不太过,有营养补益的功效。中品功能治病补虚,兼而有之,可根据病情使用。下品“有毒”,功专祛寒热,破积聚,治病攻邪,是寒热五味偏性较大的中药,所以用来治疗较顽固的疾病。所以,古人对中药的毒与否,是根据治病的需要所要选择的药物偏性的大与小而定的“毒”与“不毒”,而不是指对人体是否产生损害而命名为“毒”!在古代的一部非常出名的著作《类经》中便提到“药以治病,因毒为能,所谓毒者,以气味之有偏也。盖气味之正者,谷食之属是也,所以养人之正气;气味之偏者,药饵之属是也,所以去人之邪气”。所以,一句话,毒性即中药的偏性;还是不懂,我们就来看下面的图:

极寒—大寒—寒—凉—平—温—热—大热—极热

中药,甚至是所有的食物,都有四气之分的,四气即寒热温凉,我们平时的主食,米饭、蔬菜、肉菜,大多数是属于平性的,所以天天食用而不会太多的异常,而有些菜逐渐就有偏了,如苦瓜、西洋菜就开始偏凉了,所以有很多人有亲身体验,食了这些菜或喝了这些菜汤,感觉咳嗽了(肺怕过凉的食物),就知道食凉了。而如羊肉、狗肉则偏温了,有些人全身经脉太堵了,食了这些食物,就上火、溃疡、牙龈肿痛、甚至出鼻血了,这就是大家说的食得太热了。其实、平时食用的鱼、鸡、鸭等等食物都是有偏性的。如果谈到中药,那偏性就比食物更大了,所以,越偏两极的药物就会越寒或越温热,这种偏性,就是古代所说的“毒”了!

所以,当人体生病了,就像前面所讲了,身体出现了偏性了,就要依靠更偏的药物来纠正她,如体内太热了,就会用到寒凉的药物,太寒了,就会用到温热的药物。所以很多人喝了冷饮后胃痛得厉害,吃了理中丸就好转了,这就是用温热的药物治疗寒凉疾病的一种情况。胃肠实热了,就可能用到大黄、麦冬或石膏去泻热通便,这是用寒凉药治疗热性病的情况。所以,古人说,大黄也是“毒”药,因为它明显偏向苦寒了。

通过这样的讲解,您是否明白中药的“毒”药只是古代认识偏性大小的一种命名?如果明白了,这节就不会白学了。

请输入标题bcdef

“中药的偏性是如何让身体出现“排病反应”的?”

通过上面专题的学习,我们知道,中药的“毒”性,指的是药物的偏性。而前面的专题也分享了,人体有器官是靠气来运行了,气,(也可称为阳气,在专业中医中可不单指阳气)相当于人体脏腑活动的能量,人生病了,基本上是气机的运行受到了影响,而影响的程度我们可以简单理解了这种病有多偏(偏寒?偏热?偏实?偏虚?)。说到这,如果病得非常偏,用药也就会非常“偏”了。在中医来看,其实有偏性的中药是调节人体内气的运化变化来治病的,例如附子、川乌、硫磺,古人用得好的可以用来治非常寒凉的疾病,砒霜,现代也有用它来治疗白血病,它们的作用是激发人体的阳气,通行经脉,因为这是药物激发阳气在体内通行治病,往往会导致阳气通行经络时产生症状,而产生的症状,例如心慌、头晕、手足发麻等等等等,我们称之为“排病反应”,如果用局外人的眼光来看,这是所谓的“中毒”反应,但这些症状在服药后4-6个小时便能缓解,而且不会引起相关的器官损伤。这是和西药引起脏器毒性不同的地方。而寒凉的药物,是用来治疗体热的疾病的,有降阳气的作用,也可能出现阳气下行引起的一些反应。

所以说,所谓的反应是药物作用于人体后阳气或升或降运行的反应,而在中药的处方中,通过药物合理的配伍,是可以控制反应的强度的。

对于这些药物的深刻认识,是通过我们科室的每一位医生身体力行的试药,并且每一位医生都经历过无数次由于这些所谓的“毒药”引起的剧烈的排病反应,因此,我们了解了毒性即药物偏性,并且主要通过激发阳气的强度的不同和个体内邪气的差异而产生正邪交争的各种不同的反应。相对来说,我们更有发言权,因为,这些都是亲证药性的宝贵经验,也希望有助于大家疑虑,用心调治。

作者简介:

曾祥珲,医院中医经典科主治医师。

临床以从事内科常见病、危重症治疗为主。全国名老中医学术继承人,李可老中医第三代弟子,擅长运用经典中医理论治疗危急重症、临床常见病,如肺炎、外感发热、咳嗽、哮喘、慢阻肺、冠心病、皮肤及胃肠道疾病、多病因引起头晕、痛风等关节病及胃肠道等疾病;并运用治未病思维指导亚健康调理。

同时,临床常针、药、艾并用,精研传统体针、五俞穴原理,擅用脐针、灸法及刺络放血治疗多种慢性病疑难病。尤其是广泛应用麦粒灸、直接灸、化脓灸,治疗顽固性、免疫低下性疾病。

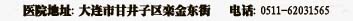

出诊信息:

周二下午医院医院经典门诊(医院)提前8天(周一)晚上9点全部网上放号。

周三,特约夜诊。

赞赏